La leyenda del camino de los ahorcados nace en el viejo hospital de Loja, llamado San Juan de Dios, estaba ubicado en el extremo nor-occidental de la ciudad.

Su puerta principal daba a la calle Imbabura y al terminar los terrenos del hospital el camino se bifurca en dos: uno que subía directamente al barrio El Pedestal, y otro que tomaba hacia la derecha y se unía con un estrecho sendero que conducía a Borja y Belén, pequeños caseríos localizados en las afueras de la ciudad.

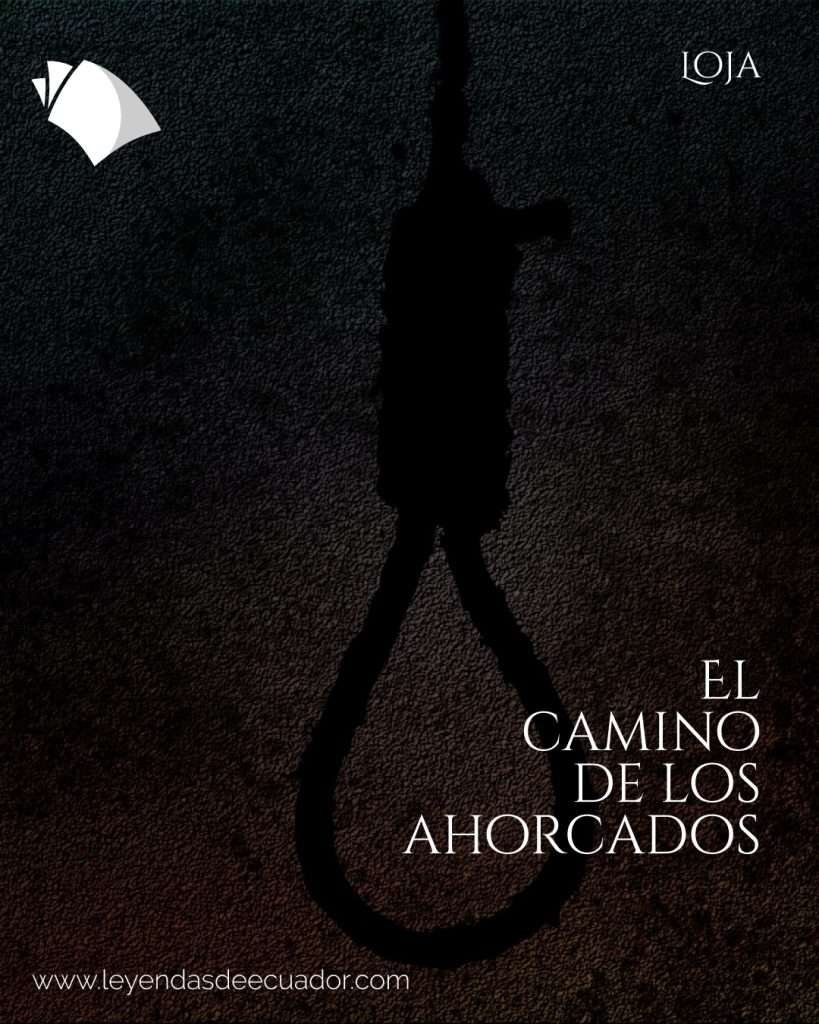

Este segundo camino que limitaba los terrenos del Hospital con un inmenso y funesto farallón era conocido como el Camino de los Ahorcados. He aquí su historia o mejor dicho la leyenda que dio origen a su nombre.

Leyenda el camino de los ahorcados

Esta narración corresponde a las : Leyendas de Loja

La lepra era un mal incurable, además de contagioso y por este motivo eran perseguidos y reducidos a reclusión en el pabellón del Hospital, conocido con el nombre de Aislado, todos los enfermos que padecían de ese mal, por lo menos hasta enviarlos al Leprocomio de la capital de la República.

En el Aislado del Hospital los leprosos eran atendidos por médicos que tomaban todas las precauciones para evitar el contagio y a veces solo escribían la receta de lejos, aunque no faltaban también abnegados galenos que ofrendaron sus vidas en cumplimiento de tan humanitaria misión.

En cambio, las enfermeras no podían eludir el contacto con los enfermos y frecuentemente eran víctimas del contagio a pesar de las precauciones que tomaban.

Por eso resultaba sumamente difícil encontrar personal que quisiera prestar sus servicios en el Aislado del Hospital y solamente circunstancias desesperadas obligaban a ciertas personas a trabajar en ese lugar.

Tal fue el caso de Luz Marina, a quien sus padres echaron del hogar por haber cometido un pecado de amor; y desde el campo donde vivía, salió a la ciudad para que en el hospital curasen a su hija de pocos días de nacida, que se encontraba al borde de la muerte.

La niña fue recibida e internada en el pabellón de niños, pero como la madre no tenía dónde hospedarse, las Hermanas de la Caridad que en ese entonces regentaban el hospital le propusieron que fuese a trabajar en el Aislado.

Luz María no tuvo alternativa. Allí se quedó para siempre y su hija a quien bautizó con el nombre de Ana María también se quedó a vivir allí luego de su restablecimiento y más tarde las religiosas le dieron facilidades para que reciba la instrucción primaria y un curso de enfermería que la capacitó para que pueda desempeñarse en el mismo ambiente en el cual había crecido con despreocupación y sin miedo al contagio de los enfermos que vio desfilar a lo largo de su niñez y adolescencia.

A los 26 años Ana María era una jovencita alegre y vivaz a quien le gustaba cumplir pronto sus obligaciones para salir a “chivatear” por los terrenos de la parte posterior al edificio tras del cual se extendía una pronunciada colina sembrada de eucaliptos, la misma que remataba en una cima cortada a pico sobre el camino que más tarde empataría con el sendero hacia los caseríos de Borja y Belén.

Desde la cima hasta el camino había una altura de por lo menos cincuenta metros y por un estrecho sendero oblicuo sobre el farallón transitaban solo unos pocos chivos y cabras que se alimentaban con la escasa vegetación que crecía a ese lado del camino.

Pero por allí transitaba también Ana María todos los días después del almuerzo, llena de alegría y entusiasmo, tanto por el placer de estirar sus ágiles piernas como por la embriaguez que le producía desafiar al peligro.

En uno de esos habituales paseos, un día se encontró con Luis Felipe, un joven estudiante de Derecho que, con su cuaderno de apuntes bajo el brazo, caminaba lentamente por ese solitario camino revisando la materia del examen que debía rendir al día siguiente.

Los grandes amores solo necesitan de un chispazo para encenderse y luego inflamarse como un volcán. Eso les ocurrió a Luis Felipe y Ana María. Se vieron y se amaron como predestinados desde toda la eternidad. No necesitaron hablarse de inmediato, sino solo mirarse y sonreír con infinita ternura para saber que se amarían hasta la muerte.

Pero a pesar de la intensidad de sus sentimientos, sus amores fueron castos y puros y duraron mucho tiempo. Así, llevaban ya dos años de conocerse y de amarse reuniéndose todos los días en ese solitario camino que tenía a un costado la montaña y al otro una hermosa vegetación, cuando ocurrió la muerte de doña Luz Marina: la contagió un enfermo de tifoidea que había sido recluido en el Aislado del Hospital y a los pocos días murió pese a los cuidados que le prodigaron en este lugar en el cual ella había servido con tanta abnegación durante 18 años.

Ana María quedó sola, pues no conocía a ningún familiar. Pero el amor de Luis Felipe iluminaba su vida y formaba y formaba el único mundo en el cual deseaba estar. Por eso anhelaba que él se gradúe de abogado, ya que le había prometido hacerla su esposa, tan pronto culminara sus estudios y comenzara a trabajar.

Pero el destino cruel les jugó una mala pasada: un día que después del almuerzo, Ana María se arreglaba las uñas junto a la ventana del pequeño cuarto que tenía en el hospital, sintió que una uña se le movía como si estuviera desprendida y al halarla un poquito se desprendió por completo sin causarle ningún dolor.

Casi se le paraliza el corazón porque intuyó lo que aquello podía significar. Pero con la esperanza de que estuviese equivocada, corrió a consultarlo con el médico de turno del Aislado. No cabía duda. Estaba contagiada de lepra y debía resignarse a vivir recluida como los demás enfermos de ese mal.

¡No! Gritó desesperada y corrió hacia la colina ubicada detrás del hospital. Coronó la cima y bajó corriendo por el peligroso declive, deseando íntimamente tropezar y caer para morir, pero su destreza pudo más que su deseo y llegó al camino antes de la hora de la cita, motivo por el cual Luis Felipe aún no había acudido.

Buscó en el bolsillo de su blanco delantal de enfermera el lápiz y la libreta de apuntes que siempre guardaba allí para recibir las instrucciones de los médicos y escribió apresuradamente:

“Perdóname Luis Felipe, por la pena que voy a causarte, pero no puedo recluirme a morir de lepra ni condenarte a ti a mirar este suplicio. Adiós mi amor: te espero en la eternidad. Tuya para siempre: Ana María”.

Colocó el papel en el bolsillo, de modo que buena parte de él quedara visible y luego tomó varias cabuyas de las muchas que había en el cerco de pencos contiguo al camino e hizo una fuerte soga con la cual se subió a un árbol de guabo que también estaba a la vera del camino. En un extremo de la soga amarró a una gruesa rama y el otro a su cuello. Luego se arrojó al vacío.

Cuando Luis Felipe acudió a la diaria cita se extrañó de no encontrar a su amada saltando y brincando con esa natural alegría que siempre la acompañaba. Pero al fijarse en el árbol y ver allí colgado el cuerpo de Ana María, dio un grito y corrió a socorrerla. Más ya era demasiado tarde.

Su primer y único amor, la hermosa, tierna y joven mujer que tanto había amado, estaba muerta. El mensaje dejado lo confirmaba.

Entonces hizo las mismas trenzas de cabuya que ella había confeccionado, las unió entre sí y amarró en un extremo a su cuello y el otro a la rama del árbol de la cual pendía el cuerpo sin vida de su amada.

Así encontraron juntos a los dos cadáveres las primeras personas que pasaron por el lugar de los hechos, luego la autoridad que fue llamada apresuradamente y después todo el vecindario de aquella pequeña ciudad que entonces era Loja y que se conmovió hasta las lágrimas por la triste suerte de aquellos jóvenes.

Desde entonces aquel fue llamado el “Camino de los Ahorcados” y casi nadie se atrevía a transitar por él, especialmente durante las noches, pues se decía que a las doce se veía un grácil bulto blanco por el empinado sendero del farallón ubicado detrás del hospital y luego dos fantasmas corrían y jugaban por este camino hasta que asomaban las primeras luces del alba.

Según la leyenda en que se basa esta narración, las almas de los dos infortunados amantes estaban “penando”, es decir, no podían descansar en paz porque se habían ido de este mundo sin esperar el llamado de Dios.

Datos Interesantes

El Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Loja, fue creado por Cédula Real Española en el año de 1795.

El inmueble original estuvo en la plaza de Santo Domingo, donde está el colegio de las Madres de la Caridad y el primer médico que laboró en él fue Domingo de Espinar, y las Hermanas de la Caridad, llegaron a Loja en el año de 1888 luego de la orden dada por Simón Bolívar en 1865 de reabrir el Hospital

¿Te Gustó esta leyenda? Te invitamos a leer: El origen de la laguna de Colta.